面对新冠肺炎疫情,孝感市第一人民医院呼吸与危重症医学科被改造为隔离病房的第一时间,身为一名呼吸科主治医师,我和同事都责无旁贷第一批投身到抗疫一线。在不分昼夜的忙碌中,不知不觉我已经在隔离病区工作了2轮,今天又收到了医院按规定要离开隔离病区休息的通知。在离开病房之前,我想坐下来梳理一下抗疫过程的一些体会。

与子同袍,共渡艰难

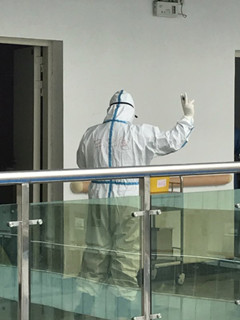

隔离病房建立伊始,病患数量呈爆发性增长,短短2天病房就被收满,工作量剧增。我们穿着厚重不便的防护服需连续工作十几个小时,为了节约时间收治病人、避免浪费防护服,我和同事们常不吃饭不喝水持续作战。如果按照以往的排班工作模式,谁也难以承受如此巨大的工作量,当时大家首尾相望、见事就做、相互鼓励才熬过了最艰难的时期。如果说这是一场战役,那我们就是急先锋;如果说这是一次考验,那么我们就是胜利者。

2月3日,我们作为第一批隔离病区医生被替换下来后,经过了14天观察期,我和同事高鹏医生再次申请进入隔离病区,因为我的同事和病人还在里面,内心深处不允许我们当作旁观者,我们要战斗到疫情退下的那一刻。

理智冷静,科学抗疫

面对疫情,我认为一名呼吸与危重症医学科医生,不仅要有勇气,更要理智冷静、遵循科学原则。在疫情警报拉响之前,我们已经接触了相关疑似病例,当时并不明确人传人,但是我仍坚持要求带教的同学严格执行防护规范才准进入病房,并建议护士长给予单间隔离治疗,同时第一时间上报医院。为此很大程度上保护了同事和学生的健康安全,好几个同学后来都发微信表达感激。

平时查房我就喜欢和同学讲:“治病就像打仗,要有勇有谋,不打没有准备的仗。”在疫情初期治疗方案效果不明确的情况下,我和刘书明主任积极联系武汉抗疫一线的教授们,同时结合自己的治疗体会写下了一医院最早的诊疗方案共识,此方案核心用药(包括阿比多尔、连花清瘟胶囊、利巴韦林注射液为主的抗病毒方案)与第六版诊疗指南不谋而合,且我们很早就意识到中成药可以作为参考用药,为我院病人的同质化管理打下了基础,很大程度上减少了病人重症发生率。

以人为本,携手共度难关

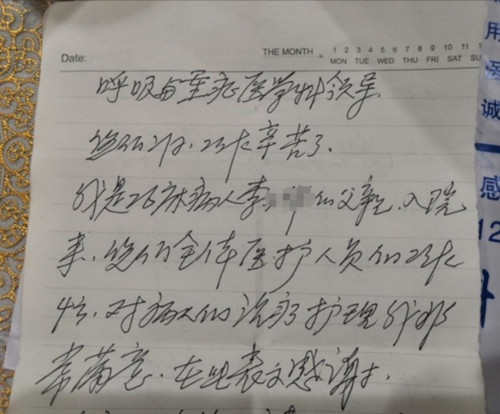

疫情早期,我发现许多病人紧张焦虑、甚至情绪失控。封闭的环境、紧张的气氛、每天新闻疫情的报道都对他们造成了很大心理压力。对此,我和同事们一致认为需要改变沟通方式,以安慰鼓励为主,以掌握的大数据为依据告诉他们这个病能够治疗,且绝大部分都能好,解释为什么我们会穿防护服,隔离治疗是为了保护家人,以此拉近和病患的距离,让患者能安心治疗。有一名叫李某某的患者,也是一名精神病患者,入院后情绪极不稳定,经过我积极沟通后,患者坦然接受治疗,伴随着症状好转,也增强了治病信心。他的父亲还专门给我们写了一封感谢信。

先国后家,女子能顶半边天

这里我先要对这次抗疫过程中的女士们表示深深的敬意。我身边的护士姐妹们在此次抗疫过程中承担的身心压力比我这个一线医生大很多,且不谈打针、雾化、上氧气和呼吸机等极具风险性的操作,在早期防护物资匮乏的情况下,她们为了节约防护服不吃不喝、甚至不上厕所,我没有见到一个人畏惧叫苦,我想说她们是真正的战士。

我妻子胡素娟也是我院骨科的一名护士,我们有一个四岁的儿子,鉴于见识了护士工作的种种辛苦,以及为家庭考虑,我不忍心她去受那种煎熬。虽然医院也照顾双职工家庭,没有安排她上一线,但面对汹汹疫情,她依然“暗度陈仓”、自作主张地进入了隔离病区,也成为了一名一线战士。

疫情无情,人间有爱,希望早一点结束这阴霾的日子,盼得一片春光。

请输入验证码