布时间:2021-02-03 00:31 信息来源:孝南区卫生健康局 作者:张乔 访问量:13 字体大小:【 大 中 小】 视力保护色:

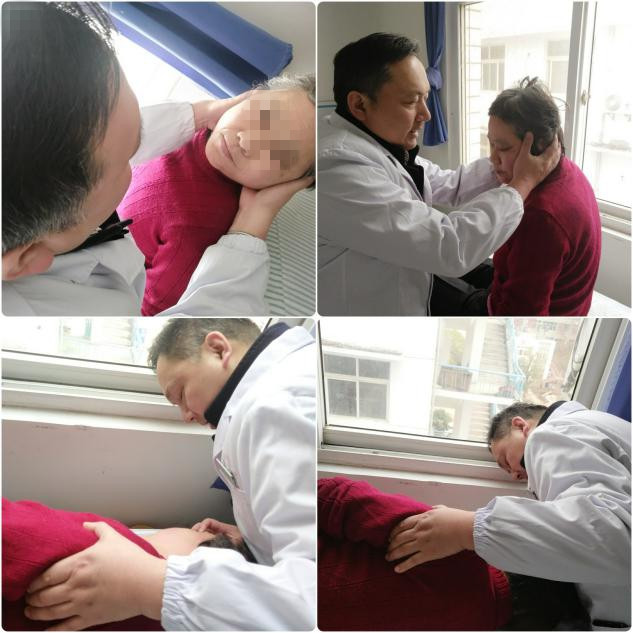

“哎呀,好了!不晕了不晕了!这个晕症我办了一年多都没啥效果,做CT、磁共振各种检查花了几千块钱也没查出什么毛病,杨主任给我转几下头,十几分钟就办好了!”六十多岁的刘婆婆觉得有点不可思议。原来,耳鼻咽喉科主任杨志敏通过位置试验及眼震特点考虑刘婆婆为耳石症,为她做了耳石复位,效果立竿见影。

我们的耳朵不只是个听力大师,还是个平衡大师,其中起重要作用的结构就是球囊、椭圆囊。在它们的囊斑上有一层耳石膜,上面附有一种专门感知重心、速度变化的碳酸钙盐结晶,形状像石头,被称为耳石。

但这些石头有时候会因为某些原因“离家出走”,从耳石膜上脱落,掉到了椭圆囊旁边的半规管里。当我们改变头部姿势时,耳石因重力作用在半规管内的淋巴液里滚动,就会导致眩晕、眼震的症状;当姿势保持不变或者保持头部相对静止时,耳石会随着重力作用掉落到最低处,眩晕就会消失,这就叫“耳石症”。

耳石症还有另一个听起来很高级的名字——“良性阵发性位置性眩晕”,可以让人秒懂这个病症的属性。所谓良性,表明这病是个“良民”,不会伤人性命。所谓阵发性,表明它不会持续性眩晕,每次一般不超过60秒,但可能多次、反复发作。所谓位置性,指的是它发病讲究“位置”,这跟耳石掉落的半规管以及位置差异有关,比如有些人起床、躺下会眩晕,而有些人仅仅在床上翻身、低头或抬头就会诱发眩晕。所谓眩晕,此“晕”不简单,会让人有一种全世界在眼前一秒转一圈的空间错乱感,还容易引起植物神经功能的紊乱,导致恶心、呕吐、走路不稳等症状。

一般来说,耳石症发病高峰年龄为40~60岁。但近年来,随着人们生活方式的改变,长时间熬夜、低头玩手机和工作等,耳石症的发病率越来越高,尤其是年轻人也变成高发群体之一。现在的年轻人,长期处于压力之下、睡眠不好、过度疲劳,使内耳的小动脉发生痉挛、缺血加重等情况,从而导致耳石症的发生。

那万一要是得了耳石症怎么办?其实也不用太担心,“良性位置性眩晕”,听名字就知道危害不大。耳石症一般采用手法复位,效果就非常好。耳鼻喉医生首先会正确判断耳石所在的位置,然后通过各种激发试验来推导石头目前处于三根半规管的哪个地方。如果判断正确,采取相应的复位手法,就可以让石头慢慢地倒回前庭去。

耳石症要注意预防,起身躺下速度不宜过快,尤其中老年,避免过度剧烈运动;控制血压,戒烟戒酒;避免同一个体位尤其低头时间过长,远离噪声;注意补钙,积极防控偏头痛、骨质疏松、动脉硬化等基础疾病。年轻人作息要规律,不要过度劳累,避免熬夜;稳定情绪,调节心里压力,保持心情舒畅。